Les bases des fondations dans le gros œuvre

Les fondations bâtiment assurent la liaison essentielle entre la structure et le sol. Le rôle fondation est fondamental : elles transmettent les charges du bâtiment, garantissant ainsi la stabilité et la durabilité de l’ouvrage. Dans le domaine du gros œuvre, les fondations doivent être parfaitement adaptées au terrain et à la charge à supporter.

Il existe trois grands types de fondations. Les fondations superficielles reposent sur des couches proches de la surface, adaptées aux sols stables et peu profonds. Les fondations profondes, telles que les pieux, s’enfoncent dans des couches plus profondes pour assurer une meilleure assise, nécessaire sur sols instables. Les fondations spéciales, moins courantes, répondent à des situations complexes requérant des techniques adaptées.

A lire également : Revitalizez Votre Espace de Vie grâce à la Tendance Captivante des Murs Lumineux

Les enjeux principaux concernent la stabilité structurelle et la durabilité face aux variations de sols et aux agressions environnementales. Une fondation mal conçue peut entraîner des fissures, affaissements, voire des risques graves pour l’ouvrage. Ainsi, bien comprendre ces bases est indispensable pour réussir tout projet de construction en gros œuvre.

Panorama des matériaux utilisés pour les fondations

Dans le gros œuvre, le choix des matériaux de construction pour les fondations bâtiment est crucial. Le béton armé domine grâce à sa résistance élevée et sa durabilité. Composé de ciment, sable, gravier et acier, il assure un excellent transfert des charges au sol. L’acier, souvent utilisé en armature, augmente la solidité surtout dans les structures soumises à des efforts importants.

Sujet a lire : Luminaires : Votre Manuel Indispensable pour un Choix Éclairé et une Installation Impeccable

La pierre naturelle a été historiquement privilégiée pour sa robustesse et son inertie chimique, adaptée aux fondations superficielles sur sols stables. En revanche, son coût et sa mise en œuvre sont plus complexes. Le parpaing, matériau courant pour certaines fondations, offre une bonne praticité mais présente des limites en termes de charge et d’étanchéité dans des contextes humides.

Chaque matériau doit être compatible avec le type de fondations envisagé : les fondations profondes nécessitent souvent des bétons spéciaux et des aciers renforcés, tandis que les fondations superficielles peuvent combiner béton et pierre. Un mauvais choix peut compromettre la fonction fondation, menant à des risques d’affaissement ou de fissuration. Ainsi, maîtriser ces caractéristiques est essentiel pour une construction fiable.

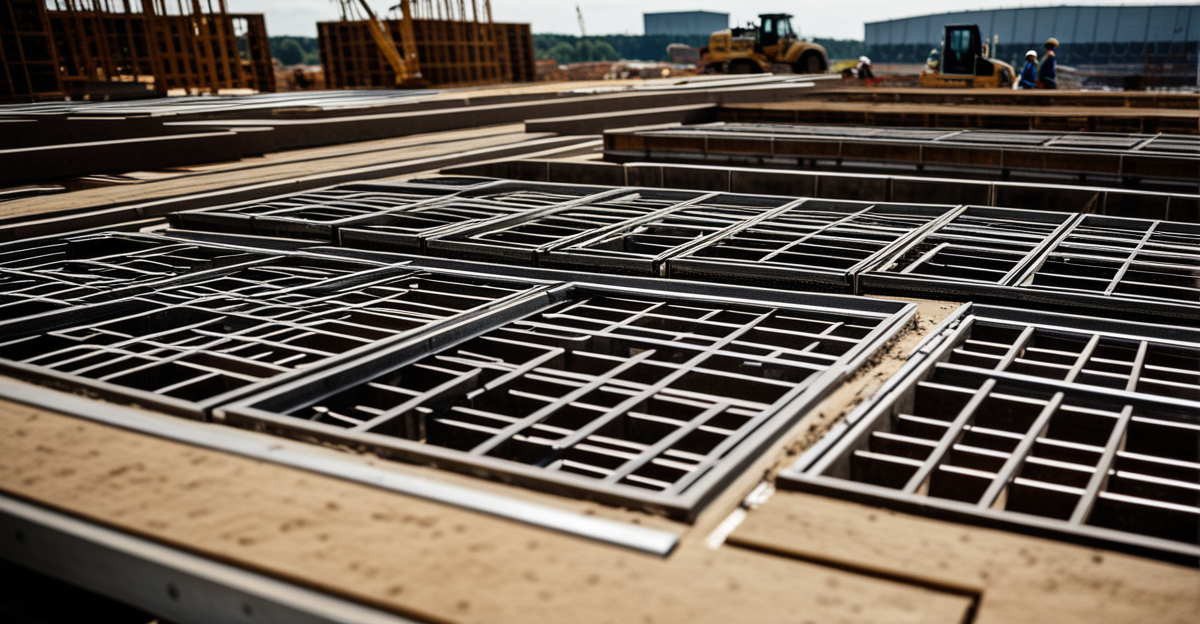

Applications pratiques des matériaux dans les fondations

Les techniques de construction varient selon le type de projet et la nature du sol. Pour une maison individuelle, les fondations superficielles sont souvent privilégiées, utilisant du béton armé coulé sur sol stable. Ce procédé assure un bon transfert des charges, limitant les risques de fissuration.

Dans les immeubles, la complexité des charges nécessite fréquemment des fondations profondes, où des pieux en béton armé ou des caissons renforcés jouent un rôle essentiel. Ces techniques permettent d’atteindre des couches solides plus profondes, garantissant la stabilité du bâtiment dans le cadre du gros œuvre.

Les ouvrages d’art, soumis à des contraintes mécaniques élevées, combinent souvent acier et béton hautement performants. Par exemple, dans la construction d’un pont, les armatures en acier sont disposées pour résister à la traction tandis que le béton supporte la compression.

Pour chaque projet, il est vital d’adapter les méthodes de pose aux conditions terrains et d’appliquer des contrôles rigoureux, comme l’ajustement de la composition du béton ou la qualité des soudures d’armature. Ces précautions optimisent la performance des fondations bâtiment et prolongent la durabilité globale.

Conseils pour choisir et utiliser les matériaux adaptés

Le choix des matériaux constitue une étape clé pour garantir la performance des fondations bâtiment dans le gros œuvre. Il doit répondre à plusieurs critères essentiels, dont la nature du sol, la charge à supporter et les conditions environnementales. Par exemple, un sol argileux humide exige un béton spécialement formulé avec une faible perméabilité pour éviter les infiltrations d’eau, tandis qu’un sol rocheux peut tolérer un béton standard.

Les normes et réglementations imposent des standards de qualité précis, notamment en matière de résistance mécanique du béton et de traitement anticorrosion pour l’acier. Le respect de ces exigences garantit la sécurité et la longévité des fondations.

Pour optimiser la durabilité, il est conseillé d’adopter quelques bonnes pratiques : contrôler rigoureusement la formulation du béton, choisir des matériaux certifiés, et assurer une mise en œuvre soignée. Par ailleurs, l’usage combiné d’acier et de béton armé répond efficacement aux sollicitations mécaniques dans les fondations, renforçant ainsi leur solidité.

En intégrant ces conseils dans la phase de conception et d’exécution, le rôle fondation dans le gros œuvre est pleinement assuré, limitant les risques de fissures ou d’affaissements prématurés.